Хотя человеческое тело считалось сосудом греховным, и приветствовалось всяческое уничижение плоти, хотя монахи твердили, что чистота и сладострастие взаимосвязаны и вместе должны быть искоренены, — все равно культура мытья утрачена еще не была, ведь существовали общественные бани.

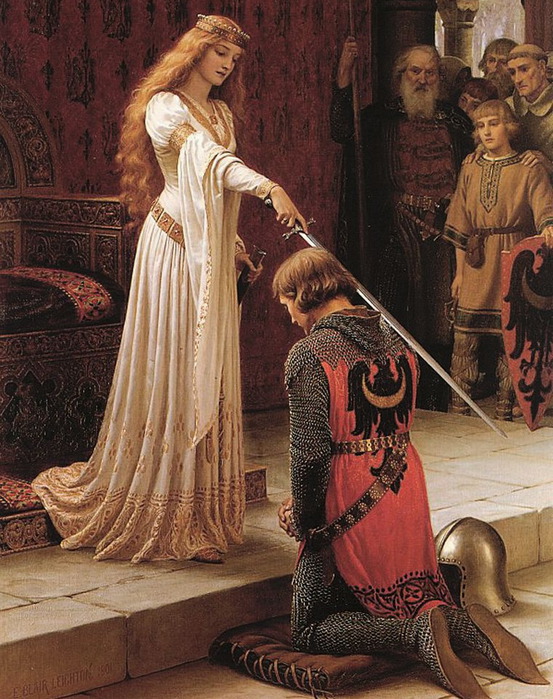

Художник Э.Блейр-Лейтон

Все еще сохранились те римские термы, которые римляне-захватчики настроили по всей Европе: они умели строить на века и даже на тысячелетия. Имелись так же бани, которые построенные позже, по образу и подобию терм, но меньше масштабом и не так богато украшенные.

В бани ходили и мужчины, и женщины. Некоторые историки утверждают, что в отличие от терм или русских общественных бань, в средневековой Европе мужчины и женщины мылись вместе, не считая это зазорным.

Другие в этом сомневаются: все же нравы были суровые, какое уж тут совместное мытье...

Однако существует несколько гравюр – не то обличающих банный разврат, не то фиксирующих банные традиции – на которых мужчины и женщины купаются в бассейне вместе.

Там работали профессиональные банщики, умеющие не только как следует отскрести грязь с клиента, но вправить вывих или грыжу, отварить кровь или поставить клизму, в общем – на все руки мастера!

Вместо мочалок использовались куски жесткой льняной ткани.

Вместо мыла – мыльный корень или корень аптечной мыльнянки: его добывали из Saponaria officinalis, многолетнего растения из семейства гвоздичных, которое содержит острое вещество, называемое сапонином, слизь и камедь. В воде корень дает пену, хорошо отмывает и даже служит для вывода пятен. Конечно, для кожи такое мыло было не слишком полезно, поэтому знатным господам на кожу наносили миндальное или овсяное молоко: кашицу из распаренного миндаля или овса.

Монахи и монашки в бани не ходили, мылись в монастырской мыльне, причем – не снимая рубашки, чтобы не обнажать срамных мест. Такое мытье, само собой, было не слишком качественным.

Некоторые рыцари во времена Крестовых походов давали обет не мыться, пока Гроб Господень не вернется в руки праведных. Особенно этим злоупотребляли рыцари-тамплиеры. Сохранилось немало воспоминаний о том, что этих славных рыцарей сопровождал скверный запах.

Вообще же – даже в придорожных гостиницах имелись рядом с кухней небольшие мыльни, где гости могли ополоснуться из кувшина и обтереться полотном.

А вот навык чистки зубов был полностью утрачен, поэтому в Средневековье были так востребованы бродячие зубодеры, приходившие в город во время ярмарки: к ним всегда выстраивались очереди страждущих, потому что предложенные лекарями средства от зубной боли не помогали, да и помочь не могли – лечить предлагали паутиной, печеным чесноком, да червивыми яблоками. Часто к зрелым годам люди теряли половину зубов, если не все вообще.

Дамы в средние века тело прятали под просторным плотным и многослойным одеянием, волосы прятали под сложным головным убором, и казалось бы – не так уж много оставалось для разглядывания..

Художник Э.Блейр-Лейтон

Однако же мужчины всегда исхитрялись разглядеть все, что им было нужно. А в Средние века за красоту почитались все признаки аристократизма и юности: белизна и гладкость кожи, хрупкое телосложение, узкая талия, маленькая грудь, миниатюрные ручки и ножки.

Поскольку замуж тогда выдавали едва созревших девочек одиннадцати-двенадцати лет, с хрупкостью у признанных красавиц проблем не было. А вот белизны и гладкости кожи приходилось добиваться искусственными способами. Все разумные рецепты времен Древнего Мира были забыты. Аптекари не хуже ведьм смешивали в своих котлах сернистый мышьяк, негашеную известь, пепел ежа, кровь летучей мыши, пчелиный яд, ртуть, слизь улиток... В лучшем случае все это хотя бы не приносило вреда. Но чаще приносило, да еще какой! Для придания коже необходимой белизны в ход шли все те же свинцовые белила.

Но существовал и менее вредный способ отбеливания и смягчения кожи: с помощью миндального молочка, взбитого с яичным белком, а в южных странах – сок лимона, так же взбитый с яичным белком.

Художник Э.Блейр-Лейтон

Что придумали в Средневековье и чем пользуются по сей день:

Мыло;

Отбеливающие маски.

Франсуа Вийон

"Баллада о сеньорах былых времен"

Скажите мне, где они, в какой стране

Таис и Флоры сладостные тени?

И где приявшая конец в огне

Святая девственница — дщерь Лоррени?

Где нимфа Эхо, чей напев весенний

Порой тревожил речки тихий брег,

Чья красота была всех совершенней?

Но где же он — где прошлогодний снег?

Где Берта и Алиса — где оне?

О них мои томительные песни.

Где дама, плакавшая в тишине,

Что Буридана утопила в Сене?

О где оне, подобны легкой пене?

Где Элоиза, из-за коей век

Окончил Пьер под схимой отречений?

Но где же он — где прошлогодний снег?

Я королеву Бланш узрю ль во сне?

По песням равная былой сирене,

Что запевала на морской волне,

В каком краю она — каких пленений?

Художник Э.Блейр-Лейтон

Еще спрошу о сладостной Елене.

О дева дев, кто их расцвет пресек?

И где оне, владычицы видений?

Но где же он — где прошлогодний снег?

Знаменитые красавицы Средневековья

Прекрасная Розамунда – Красавица Розамунда Клиффорд, возлюбленная английского короля Генриха II. Опасаясь ревности своей супруги, Элеоноры Аквитанской, король отвез Розамунду в уединенный замок и навещал ее там. Но королева изыскала способ отравить любовницу мужа. В наказание Генрих отлучил жену от супружеского ложа и отправил в изгнание, а Элеонора настроила против него сыновей, что привело к длительной междоусобице в стране.

Художник Дж.Уотерхауз

Королева Жанна Наваррская — супруга французского короля Филиппа Красивого. Славилась своей прекрасной фигурой, а так же непомерным сластолюбием.

Для удовлетворения похоти заманивала в Нельскую башню мужчин, а для сохранения тайны после утех убивала своих любовников и сбрасывала их тела в Сену.

Королева Изабелла Французская Волчица — дочь французского короля Филиппа Красивого, жена английского короля Эдуарда II. Славилась своими золотыми волосами, ослепительной белизной кожи, умом, образованием и умением сохранять внешнюю невозмутимость.

Прозвище получила, когда восстала против мужа и жестоко убила его, чтобы возвести на престол своего сына, который стал английским королем Эдуардом III и, по наущению матушки, предъявил права на французский престол, в результате чего началась Столетняя война.

Аньес Сорель – возлюбленная французского короля Карла VII, прославилась ангельским совершенством лица и великолепной формой груди, для демонстрации коей ввела в моду смелое декольте, запечатленное на многих картинах того времени.

Художник Jean_Fouquet

Аньес упрекали в чрезмерном злоупотреблении роскошью: она коллекционировала драгоценности и благовония, любила восточный шелк и русские меха (уже тогда они пользовались популярностью в Европе). Особенно возмутительным ее сибаритство выглядело на фоне общей бедности: страна была истерзана столетней войной, крестьянскими бунтами и междоусобицей. Но короля Аньес любила искренне. Будучи на девятом месяце беременности, она узнала, будто на Карла VII готовится покушение, и поехала предупредить его. Кареты в ту пору были безрессорные, Аньес сильно растрясло, у нее начались роды, но она терпела муки и продолжала гнать коней – чтобы спасти любимого.

Художник Дж.Уотерхауз

Аньес Сорель умерла от родов в буквальном смысле на руках Карла VII, но успела предупредить его о готовящемся покушении.

АРТ АРТель

АРТ АРТель Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

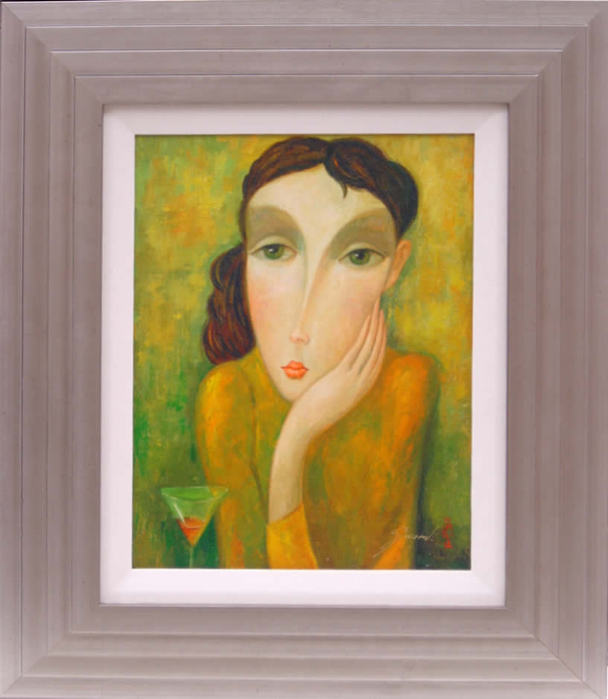

Sergey Smirnov was born in 1953, in an area of Russia bordering the Pacific Ocean known as the Kamchatka Peninsula. His father was an army officer who moved his family from base to base throughout Russia. In his late teen years, Smirnov and his family settled in Moscow, where he went to work for the Ministry of Agriculture. In 1979, Smirnov began to take classes at the Moscow City Art College. He graduated from the art college in 1983 as class valedictorian, with a master's degree in art. His remarkable skill in church and cathedral renovation, led to a prestigious position as a restorer of aging and antique church icons and frescoes. Two years later, he began painting icons "a long-standing tradition among Russia's artists" and his work now graces several major churches throughout the country.

Sergey Smirnov was born in 1953, in an area of Russia bordering the Pacific Ocean known as the Kamchatka Peninsula. His father was an army officer who moved his family from base to base throughout Russia. In his late teen years, Smirnov and his family settled in Moscow, where he went to work for the Ministry of Agriculture. In 1979, Smirnov began to take classes at the Moscow City Art College. He graduated from the art college in 1983 as class valedictorian, with a master's degree in art. His remarkable skill in church and cathedral renovation, led to a prestigious position as a restorer of aging and antique church icons and frescoes. Two years later, he began painting icons "a long-standing tradition among Russia's artists" and his work now graces several major churches throughout the country.

![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)

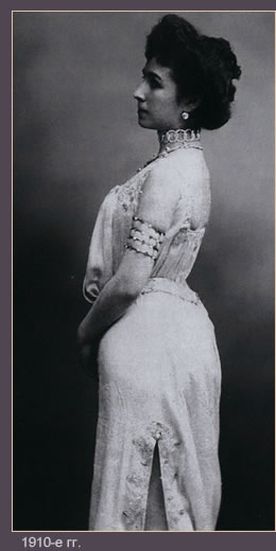

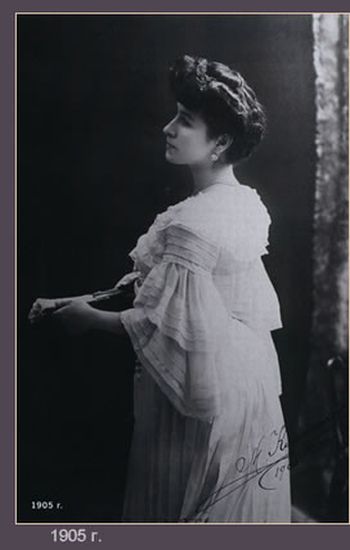

Зинаида Гиппиус — одна из центральных фигур поэзии и прозы Серебряного века, религиозного Возрождения начала века и литературы русского зарубежья, чьи наиболее интересные произведения появились именно в эмиграции. Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 ноября 1869 года в Белёве Тульской области в немецкой дворянской семье юриста. Из-за работы отца семья часто меняла место жительства, и девочка училась во многих школах.

Зинаида Гиппиус — одна из центральных фигур поэзии и прозы Серебряного века, религиозного Возрождения начала века и литературы русского зарубежья, чьи наиболее интересные произведения появились именно в эмиграции. Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 ноября 1869 года в Белёве Тульской области в немецкой дворянской семье юриста. Из-за работы отца семья часто меняла место жительства, и девочка училась во многих школах.

: женщины, вступившие в этот орден, должны были посвятить свою жизнь уходу за больными. Кажется, идея очень благородная, но в те времена миссионерская деятельность считалась делом исключительно мужским, и прошло несколько лет, прежде чем им удалось претворить свою мечту в жизнь.

: женщины, вступившие в этот орден, должны были посвятить свою жизнь уходу за больными. Кажется, идея очень благородная, но в те времена миссионерская деятельность считалась делом исключительно мужским, и прошло несколько лет, прежде чем им удалось претворить свою мечту в жизнь.

Guan Weixing

Guan Weixing